不滅的尊者 2015-10-22 聯合報 文/林谷芳

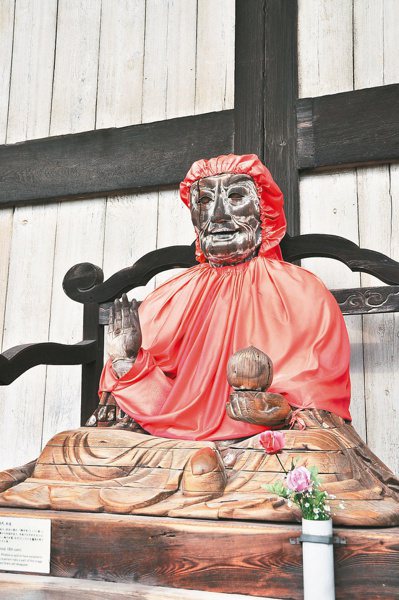

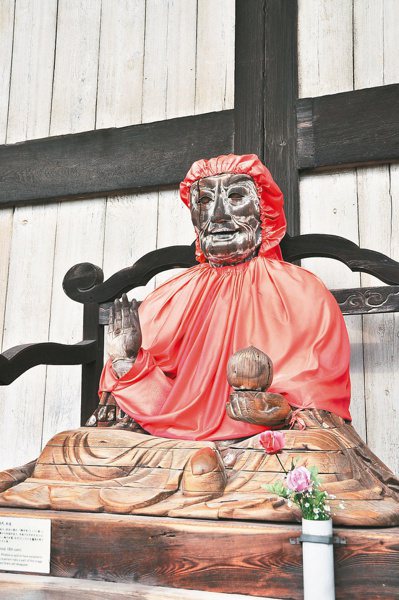

東大寺賓頭盧尊者。 林谷芳/圖片提供

每個時節都有每個時節的風光,法顯時,固各盡風華,法隱時,則潛符密行。你真有心,在何時,也總能看到活生生的道人風光……

音樂會有解說,有導聆,現已成為常態,但回想三十年前,台北的國家音樂廳開館時,除允許古琴演奏使用麥克風外,其他樂器何止不准擴音,連舞台也不許有任何布置,理由無他,「就要讓音樂純粹」。

音樂純粹,源於音樂抽象;但音樂純粹,更因於西方美學對「純粹形式」的追求,古典的巴哈音樂有數學之美,所謂的現代音樂更就往純粹推進。於是,美術就是點、線、面、色彩、結構,舞蹈則還原為肢體的流動與結合,在西方美學具壓倒性優勢的當年,音樂廳只能純粹。

八○年代末期,我自己出來為中國音樂發聲,音樂會上因此有了我的美學解說。但說解說,還不如說相應,因為它完全可以是獨立自足的人文世界。而這樣的做法還不只出現在我製作參與的音樂會、戲曲演出裡,更具體而長期的實踐還落實在歷時二十幾年、兩百多場的〈茶與樂的對話〉中。

〈茶與樂的對話〉創自1991年,那年台灣茶界往訪韓國,受到當地茶人整套茶禮的隆重接待,迨至對方回訪,茶界才驚覺「禮失而求諸野」,自己竟無一套完整之禮來接待對方。紫藤廬周渝乃相商於我,茶與樂的結合於焉誕生,且讓韓國「一之庵」茶派的龍雲法師在活動後發出:「在日本見到茶道,在韓國見到茶禮,在台灣見到茶藝」的感嘆。

這活動我將之延續了二十多年,對話也加入了其他元素,如書畫、戲曲、舞蹈、曲藝等等,內容固因時因地調整,其中唯一不變的,則是我的禪家呼應,有人因此直言:「無論茶席、茶人、藝術家因時因地走馬燈地更換如流水盛宴,唯此無可替代」,在他們眼中,這活動其實該叫「禪茶樂的對話」。

但即便如此,節目單上我的角色卻永遠只寫個「主持」,而非「解說」,更非「導聆」,許多朋友常不解地問我,來此,更多為的是你的禪門家語,怎你就只是個「主持」?

原因無他,就為「賓頭盧」!

賓頭盧何許人也?其實,許多人接觸過他,卻不認得他!

接觸過他?的確!台灣人喜歡到日本,大陸現在也有不少人喜歡上日本,而到日本,談文化,總不免要到京都奈良一遊,談京都奈良,又總不免要去看看東大寺這世界現存最大的木造建築、唐朝建物的典範遺存。

東大寺除主體建築外,引人矚目的,首先是山門的兩尊木造金剛力士,其極限的肌能,正是東方人體雄健美的極致;而大殿中,更有世界最大的銅塑佛像——盧舍那佛,殿中的廣目、多聞天王,其武將之姿亦冠絕古今。而在看完這些極品,禮拜出殿後,許多人也總會在殿門旁的一尊「達磨」像前留影,也總會隨著日本習俗,以手摩相應於自己病痛位置的「達磨」身子來祈福。

但這「達磨」其實不是達磨,他正是「賓頭盧」!所以我說,許多人接觸過他,卻不認得他。

但這像達磨的賓頭盧又是何許人也?

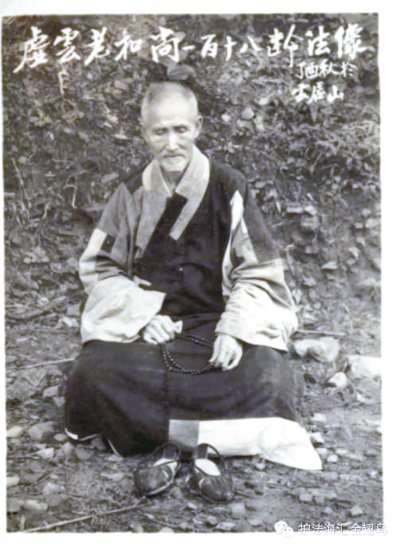

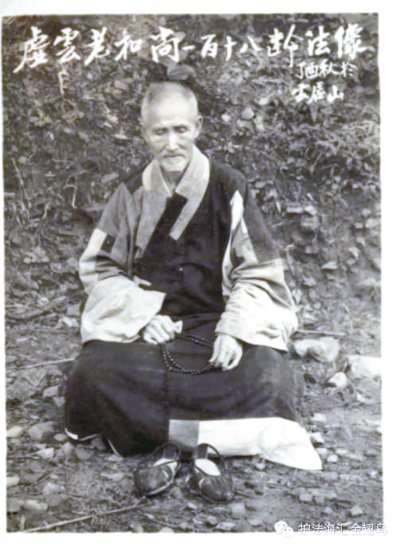

虛雲老和尚118歲時身影。 林谷芳/圖片提供

像達磨,其實不然,他原「鶴髮童顏,眉毛拖地」,是佛門十六羅漢之首,但關鍵並不在此,重要的是,佛經記載:世尊入滅時,要四位尊者常住人間,以續佛法,以接有緣,賓頭盧就是其中一位。

這一位,混跡人間,人莫之識,只在必要時,點化有緣,告訴世人:我還在,佛法,誠不我虛!

我還在!所以過去名山齋僧大會常有異跡,佛門就謂「賓頭盧來了!」

我還在!所以你又怎知在認識或不認識的人中,就有一位是賓頭盧?也正如此,我「主持」節目,可以盡多生命情性、宗門風光,可以盡納人間起落、歷史興衰,但又焉知台下不會有賓頭盧在,且正冷冷地看著你林某人在那裡「夏蟲語冰」。

正如此,我說,許多人恐怕早就接觸過他,卻從不認得他;也正如此,我又焉敢用「導聆」一詞!

賓頭盧這樣的角色,禪門稱為「散聖」,《五燈會元》、《指月錄》都有「應化聖賢」一卷,寫的正是這樣的道人。這應化聖賢,其示現有些固莊嚴逼人,但更多卻「形裁腲脮,蹙額皤腹,出語無定,寢臥隨處」。儘管散聖之散,原指「不在諸宗法系之內」,但這散字,讓我們想到的,常就是不依聖像的後者。

賓頭盧雖有師承,卻因含光混世,成為散聖的先行,唐之前,對他特別崇拜,以他為說法首座,之後此位才為文殊取代,可見地位之一斑。也因此,建於此時的日本寺院,都有賓頭盧之立。而禪門中,齋堂西單第一行第一座位也總空著,學人只從第二位坐起,這空著的位子就是留給賓頭盧的。

不過,禪門之外,後世的國人對他卻極為陌生。

陌生,不來自他異跡鮮少;陌生,主要因於本土散聖的出現,正如:

明州契此,後世稱布袋和尚,就不知師承。世人僅知他:「我有一布袋,虛空無罣礙;展開遍十方,入時觀自在」。他有入滅之偈:「彌勒真彌勒,分身千百億;時時示時人,時人多不識。」後世乃以他為彌勒化身,禪畫也以他為散聖代表。所謂「一缽千家飯,孤身萬里遊;青目覩人少,問路白雲頭」,正是雲水生涯的寫照。

布袋外,寒山拾得也是代表,雖不知其由來,直示的,卻正是無修無整、日用是道的宗門風光。

而雖有師承,卻更為尋常人眼中散聖代表的,則是俗稱濟顛的道濟和尚,他「浮沉市井,諸顯異,不可殫述」,在民間的影響遠遠超過了宗門。所留固多民間傳說,可燈錄記載著他的辭世偈「六十年來狼籍,東壁打倒西壁;如今收拾歸來,依舊水連天碧」,固是大悟之語;一首據傳示寂後,人卻在天台又遇之,並受贈傳世的詩:「月帆飛過浙江東,回首樓台渺漠中;傳與諸山詩酒客,休將有限恨無窮;腳絣緊繫興無窮,拄杖挑雲入亂峰;欲識老僧行履處,天台南嶽舊家風」,依然起人遙思。

這些之外,另有振鐸而逝的普化,倒立而亡的隱峰,隨盆入流的妙普庵主,總之,歷代既不乏其人,賓頭盧乃只為其一。

只為其一,其實也不只因於本土散聖。世尊入滅,除賓頭盧外,也另外囑咐苦行第一的大弟子摩訶迦葉及神通第一的大目犍連、天眼第一的阿那律常住於世。但雖說四人,目犍連知名於救母,阿那律名列十大弟子,真於後世應化者,其實就迦葉與賓頭盧二人,而後人熟悉的,更就是等待未來佛彌勒降世以任脇侍的迦葉。迦葉在弟子中地位尊崇,以首座接繼位者,正理所當然,所以佛子相信他恆久入定於雞足山以待彌勒。這信仰,在佛門既廣為人知,談恆常住世,賓頭盧固只為其一,且還是那較不為人知的一位。

迦葉入定,以待彌勒,有此付囑,是佛陀悲心,而賓頭盧呢?從時間看,在一佛涅槃,另一佛尚未臨世之際,有此尊者,正好接引有緣,更屬悲心之細。恆常住世,固讓眾生不致只寄託於遙遠之未來;隨緣應化,尤讓眾生可以時時期待。以此,賓頭盧雖較不為人知,但其立也,卻比迦葉之定更有貼切的意義在。

然而,在一定時間內期待於賓頭盧,卻又在一定時間後讓賓頭盧只成為被期待之一,甚且還非主要的被期待者,則又為何?

談這,就必須回到禪門的觀照與體踐。

散聖,基本是宗門特有的標舉,所以如此,正因佛性本具,你能照見本心,又何待於佛之降世?又遑論於衣缽師承?

正如此,散聖,舉「不在天地範圍間」,則為真正的超佛越祖;顯「人人皆可成佛」,則是真正的自性自悟。他讓學人何止不需期諸久遠,更直接能「與釋尊把臂,偕達磨同遊」。

正如此,尊者何止不滅,尊者原會新生。只要有眾生,就會有尊者!

不滅的尊者,是迦葉,是賓頭盧;新生的尊者是布袋,是寒山拾得,是隱峰普化,是妙普濟顛,他固直顯「直指人心,見性成佛」的宗門意旨,也在破眾生末法信仰的時間迷障。

末法,是指佛法住世有三階段:正法時期,學人親聞法教,證道者眾;像法時期,行者依教而修,多落知解;末法時期,則言道者夸夸,悟道者幾希。

談正像末,是佛法因緣觀之必然,正所謂「生住異滅」,佛法住世亦不離之。就此,佛教之不同於其他宗教,其了不得處之一,正在佛陀生前即明示了佛法住世亦有其終結。一個教主談自己的宗教必然不離生住異滅的因緣變化,這是何等的智慧與胸襟!但也正如此,方不違於自己所證的因緣法。所以說,末法之說原有所本。

基於此,在末法時期,眾生之解脫唯靠佛陀之救贖,除念佛皈依外,正別無他途。

然而,此一說,雖應和了信眾殷切的心理,雖使學人不致荒戲於人間,但這一說,也自有局限。

局限之一,是對何時為像,何時為末,若全依經中所述,必膠柱鼓瑟,但依論者所言,則又所述不一。而此不一,就導致對何法門適於眾生,何止各有所持,乃至於互不相讓。此外,許多信眾以其煩惱之不得解,以其對解脫之渴求,總以自己所處當世為末法時期,遂鄙夷於他法,原來寬廣深刻的佛法,就因此只被局限於祈禱皈依中。

局限之二,更就在將人只置於時代中看,當生命只能成為時代的依變數時,佛法那大雄的精神自然不存。

局限之三,或說更根本的局限,則是近乎否定或至少極度縮減了「佛性本具,人人皆可成佛的世尊悟道原點,更不用說那宗門直舉的自性自悟了。

而相對於此,散聖之舉,卻正在告訴你,即便濁世滔滔,亦可獨醒。那起落浮沉,原無以汙染離於生滅的本心。修行,何止是自性自悟之事,它的關鍵,正在生命當下的轉身,而非在時間系列中,你只能隨波而行,期諸未來。

正是這樣,道人又何止於歷史之散聖,當今之人也可能遇見,乃至於成為賓頭盧。

的確,每個時節都有每個時節的風光,法顯時,固各盡風華,法隱時,則潛符密行。你真有心,在何時,也總能看到活生生的道人風光。正如這些年的大陸,儘管前期有幾近滅佛的法難,近期有商業逐利的侵蝕,各地競辦俗務,幾無道貌,但你依然可以看到:

蘇州靈岩山寺已逾九秩的明學老和尚,在各地競將寺院作為旅遊景點時,卻以自己去留為籌,堅持入寺門票只要二元人民幣,以免阻斷窮困人家的向道之路。

峨嵋山世壽一百一十一歲的通永老和尚,在禪宗祖庭少林寺竟只成為江湖賣藝、以武炫技之處,而各地又競相以稗官野史、市井小說為本,來說自己名山歷史時,卻堅不同意以「峨嵋派」之名辦武術大會,因這是無中生有、離本求末的背佛之舉。

揚州高旻寺世壽一百零一歲的德林老和尚,終生一日不作,一日不食,即便已不良於行,卻依然持此家風,也從不把佛法當人情,彰顯的正是以宗門鍛鍊自許的高旻家風。

這幾位長老僧臘都逾一甲子,換句話說,也都經過那無情的法難,但卻始終未改其志,遂讓世人在滔滔洪流中仍得以見到清楚的道人身影。

正因有這身影,你才更知所謂的正像末,關鍵只在行者之心;也正如此,宗門教學中,我總提醒學人,須直契祖師行儀,在此行儀中,你才真能體得天柱崇慧那亙古的名言:「萬古長空,一朝風月」。

這一朝風月,有時如燈錄中的叩應啐啄,祖師之被後人所識,就只此一事,再無其他,但真契得此一事,你也可就此翻轉。

然而,對多數學人,修行既為生命踐行之事,貫穿祖師「一生」的行儀乃更有參照作用,而就此,憨山德清與虛雲和尚的年譜註疏當年即曾深深觸動著年輕而向道的我。

憨山與虛雲一生有許多雷同處,兩者皆現老實修行的樣貌,皆曾中興曹溪道場,但憨山有詩僧的一面,虛雲則以清嚴貧寒與異跡著稱。不同於憨山已遠,虛雲向為近人樂道,他法相清癯如畫中之人,一生唯道是務,僧臘百年,既興五宗道場,又於法難高懸慧炬,平日少語,時時皆垂簾定中。儘管清末民初高僧輩出,但直以道人之姿廣被眾生乃至於直赴法難者,虛雲實乃一人,他一生「坐閱五帝四朝,不覺滄桑幾度;受盡九磨十難,了知世事無常」,正如此,談近世高僧,對其他人容有不同意見,舉虛雲,則諸方景從。僧臘破百,繼嗣五宗,虛雲足跡遍及海內外,但真尋,曹溪南華,雲居真如,雞足山祝聖此三寺則不能錯過。其中,南華寺是南禪祖庭,因虛雲中興;真如寺為其重建且圓寂處,亦自殊勝;且寺居山中,至今仍一方淨土,自耕自食,猶有家風,乃值得親遊。而祝聖寺呢?它一來是虛雲在雞足山重建的第一寺院,此外,又保留了虛雲當年的禪居。禪居簡樸,唯道為務,狹仄空間中現只放了虛雲照片,但這些照片卻彌足珍貴,恰可見證他後半生的行儀,其中令人深刻者有:虛雲逾百,猶自精神矍鑠,且終年一件百衲破衣,除定中照外,就是與僧眾一起幹活的照片。雖無異跡神通,所示亦少特意之處,但在斗室中見到這些照片,仍令人觸動不已。觸動,一是終年定中行持的如一;一是「一日不作,一日不食」的家風,尤其放在百歲老人身上;另一則是,歲月除令人益覺其道風山高水長外,幾乎不在他肉身留下痕跡。而這總會觸動你,還更因它是出現在一個活生生的道人身上。對我,他就是當年所讀年譜的實然映照。而儘管這活生生的道人與長久流傳、恆在定中的迦葉同居一山,儘管雞足山聖跡儼然,但在超聖寺,我想到的,竟不是道場應機主的迦葉,而是形跡與虛雲近乎完全不同的賓頭盧。也許,賓頭盧既示現無邊,成為道行清嚴的虛雲亦有可能,但在禪,活生生的道人既緣於那活脫脫的本心,則不入滅的尊者,又何止是經典與歷史中的這些行者,又何止於實然的虛雲與示現的賓頭盧!在禪,「魔焰熾盛,亦可全真」,即便文革,也依然有不動的道人;「千年闇室,一燈即明」,關鍵只在你的心燈明否?真行者,原須體得:尊者自來不滅!他何止示現於人間,更就在我們心頭。

{{ article.title }}

{{ article.title }}